Violência nas escolas: Tipos de violência e a prática do bullying

VIOLENCE IN SCHOOLS: TYPES OF VIOLENCE AND THE PRACTICE OF BULLYING

VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS: TIPOS DE VIOLENCIA Y PRÁCTICA DEL BULLYING

Autor

Francisco Xavier Martins Bessa

Resumo

Summary

Resumen

INTRODUÇÃO

O contexto social com todo o seu conjunto de complexidade culmina em inferir no comportamento do indivíduo. Diante de toda essa magnitude fica viável a dificuldade do convívio com o diferente, quando se referencia ao ambiente escolar, onde pessoas com culturas, comportamentos, ideologias e contexto histórico diferentes dividem um mesmo local, para manterem um vínculo de socialização, ensino, aprendizagem e relacionamento interpessoal, na maioria das vezes fica pertinente o conflito social, que pode ocasionar em ações violentas (Silva, 2019).

A Influência do contexto econômico, político, social e cultural no comportamento das pessoas fazem com que ela seja inserida em um momento empobrecido e ideologizado. A própria influência do contexto familiar também enfatiza na construção da personalidade e comportamental que o aluno vai adotar no ambiente escolar e na sala de aula, como ele vai interagir com os outros colegas, com os educadores e os outros profissionais da escola. É notável que as pessoas apresentam um comportamento e uma forma de pensar e se relacionar com o mundo que advém da própria organização econômica e social do mundo moderno e contemporâneo (Silva, 2019).

A violência é um ato representativo da incivilidade presente na sociedade, o que viola o direito à vida, sendo um fenômeno psicossocial polissêmico que age contundentemente por meio da dialética presentes nas esferas sociais, podendo ser classificado como um fenômeno social que possui raízes históricas, que esboçam manifestações (Moreira, 2018). Na vertente da violência escolar, essa pode ser praticada pelo professor, alunos, servidores, administração e comunidade, tendo como principais ações os danos ao patrimônio público, relações de conflitos interpessoais, violência simbólica, bullying e a agressão verbal, física e psicológica (Boneti, 2008 e Becker, 2016).

As mudanças socioeconômicas ocorridas na sociedade e nas adjacências das escolas brasileiras vem refletindo a pontual formação da violência escolar, podendo pontuar a presença de gangues em bairros, principalmente nos periféricos, alto índice de pobreza, agressividade, o uso de armas dentro das escolas, violência dentro de casa, no contexto familiar, entre outros ocorridos complementares (Becker, 2016). Com isso, é possível ponderar três tipos de violências em relação ao ambiente educacional, primeiro a violência na escola, a qual apresenta atos externos, como invasões de gangues, facções, brigas de bairros e rixas; em seguida vem a violência à escola, essa pondera sobre agressões ao corpo docente, alunos, pichações, depredação de prédios e por último tem a violência da escola, que pontua as atitudes racistas, preconceituosas, separação de classes, agressões verbais, físicas e psicológicas, cometidas aos alunos (Charlot, 2005 e Silva, 2018).

A problemática deste estudo enfatiza sobre identificar como ocorre a violência nas escolas e a prática do bullying e os seus impactos na socialização no ambiente escolar. Em relação à abordagem temática é presente uma representação dinâmica e que enfatiza em descrever as consequências da violência nas escolas em relação a prática consistente do bullying. Esse conjunto de indagações e ponderações contribuíram para o estudo interpretativo, explicativo e delimitativo, tendo como resultado a produção deste artigo.

Em relação a objetividade do artigo é permeado os apontamentos que descrevem o âmbito geral na interpretação dos dados informativos para entendimento da problemática apresentada e a análise das dinâmicas do relacionamento interpessoal no ambiente escolar. Os objetivos específicos são transitados em apontar as causas da violência escolar; resumir o que é violência escolar; caracterizar a diversidade cultural presente no ambiente escolar; enumerar os fatores que contribuem para a violência nas escolas; conceituar o bullying, especificar as leis que regem a educação; relacionar as ideologias de educadores sobre a questão da violência escolar e explicar a diferença entre agressividade, violência e crime.

O referencial teórico vem dividido em três capítulos consecutivos que abordam sobre a diversidade cultural no ambiente escolar, as causas da violência na escola e o que é bullying na escola, são referências com uma dinâmica significativa que contribui para o conhecimento sobre a conceituação da prática do bullying, suas causas e consequências.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

DIVERSIDADE CULTURAL NO AMBIENTE ESCOLAR

Na atualidade, o contexto escolar tem dificuldade para reconhecer e trabalhar a questão da diversidade cultural, identificando e agregando os aspectos da identidade individual de cada aluno, não deixando de alegar a pontual cultura dos educadores (Ribeiro et al, 2012). Cultura, pode ser delimitada como conhecimentos, crenças e artes que permeiam costumes e hábitos diante da formação da sociedade (Taylor, 1871, apud Mair).

A diversidade cultural presente na sociedade é convidativa a saber lhe dar com as diferenças, o exige do indivíduo um comportamento e atitude de respeito e tolerância ao que é diferente, assim, no âmbito do ambiente escolar, a instituição deve priorizar e permitir a socialização, o bom relacionamento interpessoal, a comunicação, a coexistência e a igualdade (Ribeiro et al, 2012). O reconhecimento e valorização da diversidade cultural atenua nos mecanismos da discriminação e da exclusão, devido a constante plenitude da cidadania e da inclusão (PCN, 2001)

O ambiente educacional, e toda a equipe técnica e de educadores devem permear o entendimento e compreensão acerca da diversidade cultural, entender as diferentes origens, classes sociais e valores distintos, com isso, a escola deve ser um espaço inclusivo, mantendo a coesão social e respeitando os princípios do próximo (Ribeiro et al, 2012).

Em geral, utiliza-se o termo [diversidade] para advogar uma política de tolerância e respeito entre as diferentes culturas. Ele tem, entretanto, pouca relevância teórica, sobretudo por seu evidente essencialismo cultural, trazendo implícita a ideia de que a diversidade está dada, que ela preexiste aos processos sociais pelos quais- numa outra perspectiva- ela foi, antes de qualquer outra coisa, criada. Prefere-se, neste sentido, o conceito de “diferença”, por enfatizar o processo social de produção da diferença e da identidade, em suas conexões, sobretudo com relações de poder e autoridade (Silva, 2000, p.44-45).

A escola é composta por pessoas diferentes, que apresentam crenças e valores distintos, são diferentes famílias, aspectos comportamentais diferentes, contexto familiar diferente, e forma de disciplina pelos pais também diferente. O papel do professor na sala de aula não é apenas passar o conteúdo, mas saber fazer com que os alunos interajam, socializem, conheçam a cultura do colega, mantenha o respeito e preze pela diversidade (Ribeiro et al, 2012). O professor é a figura representativa do progresso da capacidade de reflexão sobre o exercício da prática docente diante da objetividade do aprender, do interpretar, de compreender e de refletir sobre a realidade social diante da docência (Imbernón, 2001).

AS CAUSAS DA VIOLÊNCIA NA ESCOLA

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) as denúncias de ocorridos de violência nas escolas subiram cerca de 50% em 2023, de janeiro a setembro, do mesmo ano, foram registrados cerca de 9.530 chamados por meio do disque 100. As regiões com maior número de registros foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, as denúncias foram delimitas em violência contra professores, violação dos direitos civis, políticos e sociais, discriminação, injúria racial, racismo, liberdade, integridade física e psíquica e o direito à vida (Rodrigues, 2023).

O consultor legislativo da câmara dos deputados na área da segurança pública delimita a importância da criação de uma rede nacional de enfrentamento ao preconceito e à violência no ambiente escolar, o que contribuiu para o debate no senado federal sobre a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares, delimitada pela lei nº 14.819/2024 (Mingote, 2024).

Os pais, devido a vida profissional, às vezes coloca os filhos na escola com a convicção de que os educadores além de educar vão lhe disciplinar, sendo totalmente incoerente, a questão da disciplina é papel fundamental e primordial dos pais, esses são insuficientes, quando não tem um diálogo com os filhos, não visitam a escola do filho, não conversam com os professores dos filhos, entre outros apontamentos significativos. A instituição escolar não tem a função de delimitar como os pais devem educar os seus filhos, mas conscientizar, disciplinar e influenciar a adotarem atitudes e alternativas viáveis, sempre questionando-os sobre o comportamento agressivo e indisciplinar do filho na escola. Nesse contexto, a escola além de enfatizar os episódios de violência tem lhe dar com o desamparo dos pais dos alunos, não tendo o apoio familiar necessários, na atualidade, os pais depositam exclusivamente nos professores e na escola a função de disciplinar e educar os seus filhos, além disso eles não participam da formação acadêmica e social do filho (Fiamengli, Ximenezes, 2010).

Diante dessa problemática da violência na escola é visível que tanto os educadores quanto a família dos alunos têm suas funções distintas e individualizadas, assim, a escola está fazendo um papel educativo que não lhe pertence, a de moralização educativa. A função familiar na moralização da criança é primordialmente dos pais ou responsáveis, assim, a tarefa do educador consiste em transmitir o conhecimento sistematizado e prepará-los para as adversidades da sociedade (Aquino, 1998).

O fator Sociocultural contribui para o desencadeamento da violência nas escolas, “o ser social não nasce com o homem, não apresenta na constituição humana primitiva, como também não resulta de nenhum desenvolvimento espontâneo” (Durkheim, 1978, p. 42). A formação cultural individualizada do aluno deve ser considerada e o educador tem que saber lidar com essa diversidade para no âmbito educativo escolar contribuir para a diminuição da violência na escola. A violência não consiste apenas em uma manifestação de irracionalidade, também remete a uma linguagem que visa em organizar as experiências e sociabilidades em função da modulação cultural (Routti, 2010, apud Soares, 2006).

A violência presente na comunidade, na parte externa da escola, tende a influenciar o comportamento agressivo dos alunos e na prática da violência no ambiente interno da escola (Routti, 2010). O Projeto Político Pedagógico da Escola deve considerar os apontamentos característicos da comunidade onde está localizada e o público, alunos, que será atendido, após isso preparar os educadores e toda a equipe da instituição para saber lidar com os casos de complexidades e como intervir nesses (Alves et al, 2003). Routti (2010, p.354) afirma: “Respeitar o outro também constitui um processo de aprendizagem, e a escola pode e deve ser um espaço privilegiado para tal fim”.

Na percepção dos professores, seus alunos apresentam um comportamento agressivo, intolerante, apático e de baixa autoestima. Alguns fatores são apontados para esse comportamento: família[…]nas quais os pais que dedicam pouco tempo à sua educação e como resultado, esses jovens apresentariam dificuldades no relacionamento com o próximo, e uma presença cada vez menor do adulto na vida da criança, comprometendo sua noção de civilidade e companheirismo. (NJAINE; MINAYO, 2003, p.4).

“As ações violentas resultam da frustração dos estudantes e traduzem-se em aspectos violentos por estes não serem capazes de lidar com o insucesso e sentem-se agredidos durante o seu percurso escolar” (Alves, Campos, Sebastião, 2003, p. 46). A proposta pedagógica da escola deve ser construída junto com a comunidade escolar, os que têm envolvimento direto e indireto com o ensino e a aprendizagem do aluno, assim, um bom plano de projeto pedagógico pode desencadear alternativas lúdicas e inclusivas de ensino, contribuir para a prática docente e realizar ações preventivas de violência (Aquino, 1998).

Quando o professor não sabe se comunicar com os alunos e usufruir de um comportamento divergente e não apropriado, essa posição também contribui para a violência na escola. Os jovens têm dificuldades em lidar com os descasos da instituição educacional e da violência representativa por parte de alguns professores e funcionários. Quando o educador não tem um diálogo construtivo com o aluno é possível evidenciar as divergências do relacionamento interpessoal e da comunicação entre educador e aluno (Njaine e Minayo, 2003).

O QUE É BULLYING NA ESCOLA?

A escola deveria ser um lugar acolhedor, sociável, onde as pessoas teriam a viabilidade de compartilhar ideias, comportamentos e culturas. Mas, infelizmente, na atualidade, é vivenciado acontecimentos supérfluos como a prática consistente do bullying, tal episódio gera transtornos psicológicos e traumas, às vezes irreversíveis (Souza, 2015). A prática do bullying é característico de um problema social identificado em escolas, tanto pública quanto provada, tendo uma expansão preocupante, essa prática tem originado conturbações sociais, psicológicas e de relacionamento entre os alunos, tendo como consequência a propagação da violência na instituição educacional (Leão, 2010).

Os atos do bullying tende a ser intencional, velada e repetitiva, tendo uma desigualdade de poder, às vezes sem motivos convictos, tendo apenas a justificativa da não aceitação do diferente, o que leva a adoção de comportamentos cruéis, humilhantes e intimidadores, o que ocasiona em divergências comportamentais emocionais e psíquica pela vítima (Souza, 2015). O bullying tem origem inglesa, sendo interpretada em vários países como um desejo deliberado e constante de maltratar e ridicularizar o próximo, principalmente quando esse é fragilizado e não sabe se defender contundentemente, assim, compreende as ações de agressividade, intencionais e repetitivas, não tendo motivações evidentes e que ocasionar em angústia e sofrimento (Fante, 2005).

Os agressores escolhem a sua vítima que vai sofrer bullying por sua fragilidade de socialização, ele quer mostrar que sempre está na liderança, que é a referência da turma, ou até mesmo pode ser uma forma de expor os seus próprios traumas interiores, agredindo e ridicularizando o próprio coleguinha, isso gera um ciclo vicioso e violento (Silva, 2010). Contundentemente, três fatores tendem a representar a ação de identificação do bullying, a primeira é caracterizada pelas provocações, o segundo enfatiza nas intimidações e na vitimização e o terceiro reflete as agressões físicas, o perfil violento e ameaçador (Ferreira, 2002).

Geralmente a pessoa que pratica o bullying tem um fator comportamental que enfatiza na contundente capacidade de intimidar, para ter uma figura social de representação no ambiente, no caso a escola. Urinar na cama, depressão, ansiedade, recusa constantemente ir à escola, queda de motivação, queda do desempenho escolar, autoagressão, pensamentos suicidas, perda de bens materiais, ferimentos ou marca no corpo, roupas sujas ou rasgadas e agressões a terceiros. Além disso, outras ações são características pontuais do bullying como apelidar, aterrorizar, ignorar, ameaçar, empurrar, oprimir, humilhar, intimidar, entre outros (Lopes Neto, 2011).

Alguns fatores consistentes na instituição educacional contribuem para o bullying, como a alta rotatividade de professores, padrões de comportamentos indefinidos, metodologias de disciplinas diferentes, organização precária (nas salas de aula, nos pátios), supervisão inadequada (em pátios, corredores, banheiros, cantinas), falta de equipamentos pedagógicos complementares (quadra de educação física, pátios, salas de aula e laboratórios) e falta de uma proposta pedagógica inclusiva para socializar os novos alunos, educadores não comprometidos com o seu trabalho pedagógico, presença da intolerância a diferenças, falta de políticas antibullying e agressões ignoradas pelos funcionários da escola (Stephenson e Smith, 1994 apud BEANE, 2011, p. 54).

Segundo a UNESCO (2017) no ambiente escolar está presente alguns tipos representativos de violência e que apresentam uma significativa visibilidade social, devido as campanhas educativas de conscientização e prevenção, essas violências podem ser maus-tratos (engloba a violência física, sexual e/ou psicológica, além das negligência perante os pais ou representante legal); bullying (envolve agressão física, verbal, psicológica ou social, onde a vítima tem um teor de desigualdade perante o agressor); violência juvenil (ocorre em contextos comunitários, tem ataques físicos com ou sem armas, as vezes envolve a violência com gangues); violência física (ofende a integridade ou à saúde corporal, podendo causar sofrimento físico, com a intenção de ferie); violência (abuso verbal, emocional, discriminação, isolamento, agressão verbal e psicológica) e violência sexual (assédio, toques inadequados, estupro e exposição do corpo). (Lei nº 13.431/2017)

Segundo dados de pesquisa realizada pela UNICEF (2017), um a cada três estudantes já sofreram bullying, sendo 43% das meninas e meninos do 6º ano, com 11 e 12 anos, esses já foram roubados, insultados, ameaçados, agredidos fisicamente, verbalmente e psicologicamente, ocorridos no ambiente escolar. A perpetuação do bullying no ambiente escolar delimita na estratégia física (chutes, socos, cuspes e empurrões), verbal (xingamentos, ameaças com palavras, comentários sexuais) e relacional (agride a reputação, fofocas e exclusão de grupos), é um conjunto expressivo de desrespeito ao próximo (Amaral, Cunha e Machado, 2018).

O ciclo da prática do bullying na escola envolve fatores de problema relacional, onde o agressor assume um papel ativo, inicia a agressão; o seguidor (tem um papel ativo, mas não inicia a agressão), o apoiador (apoia o bullying, mas não agride diretamente), o espectador (observa o acontecimento, mas não se posiciona) e o possível defensor (não gosta do bullying, quer ajudar, mas teme ser prejudicado), esses são comportamentos atitudes sociais que a prática do delito ocasiona (Amaral, Cunha e Machado, 2018).

METODOLOGIA

CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

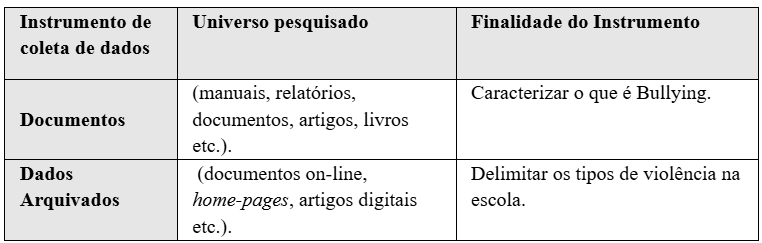

O artigo tem um estudo bibliográfico e documental, com um método dedutivo e uma pesquisa qualitativa. A pesquisa seguiu as seguintes etapas: identificação do problema, análise de dados, avaliação dos dados coletados e análise e interpretação dos dados. Com isso, esse estudo buscou descrever e caracterizar a violência e o bullying na escola, os dados foram coletados de livros, periódicos, dissertações e teses, todos disponibilizados eletronicamente, na internet.

UNIVERSO PESQUISADO

Os documentos utilizados na coleta de dados para elaboração desse artigo consistiram em representantes como o IBGE Educa (2019); Amaral (2018); Alves (2003), Aquino (1998), Becker (2016), Boneti (2008), Brasil (2017), Charlot (2005), Durkheim (1978), Fante (2005), Fiamengli (2001), Ibernón (2001), Leão (2010), Lopes (2011), Moreira (2018), Mingote (2024), Negreiros (2020), Njaine (2003), Oliveira (2014), Parâmetros Curriculares Nacionais (2001), Pereira (2002), Ribeiro (2012), Richter (2024), Rodrigues (2023), Routti (2010), Silva (2000), Silva (2010), Silva (2018), Silva (2019), Sinimbú (2024), Souza (2015), Torkania (2024), UNESCO (2017) e UNICEF (2017).

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Quadro 1- Instrumento de coleta de dados.

Fonte: Cavalcanti e Moreira (2008)

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Pesquisa realizada pela PeNSE (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar), em 2019, publicou que 12,0% dos estudantes brasileiros, de 13 a 17 anos, revelaram já ter praticado bullying na escola, 23% afirmaram que já se sentiram ofendidos ou humilhados por colegas. Os principais motivos das provocações são a aparência do corpo (16,5%), aparência do rosto (11,6%) e corou raça (4,6%). Os termos considerados foram os esculachos, as zoações, as intimidações, atitudes consideradas bullying (IBGE Educa, 2019).

Em 2017, uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) e o Instituo de Prevenção a Violência Escolar da Universidade de Mulheres Ewha (Institute of School Violence and Prevention at Ewha Womans University), elaboram um relatório denominado de School violence and bullying: global status report, o qual tinha a objetividade de apresentar dados atualizados, com tendência global e regional, relacionados a violência escolar, enumerando os impactos da violência escolar e do bullying. Esse relatório pontuou a vulnerabilidade dos alunos vítimas de bullying, dentro e no entorno do ambiente escolar, onde foi solicitado a atenção dos pais, professores, diretores, para elaboração de estratégias que visem coibir a prática do bullying (IBGE, 2019).

De acordo com dados de pesquisa divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2019, o ambiente escolar brasileiro é considerado o mais propicio a prática do bullying, do que a média dos outros 48 países que participaram do estudo e que foram analisados pela pesquisa. O Senado Federal, em 2015, aprovou o projeto de lei nº 13.185/2015, o qual instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), em todo o território nacional do Brasil, esse projeto ficou conhecido como a lei do bullying (IBGE, 2019).

Em maio de 2018, entrou em vigor a lei nº 13.663, a qual apresenta a objetividade de promover paz nas escolas, adoção de medidas socioeducativas de conscientização, combate a qualquer tipo de violência no ambiente escolar, principalmente a prática do bullying. Segundo dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2019, 23% dos alunos confirmaram que já foram humilhados por colegas, sendo 26,5% meninas e 19,5% meninos. Nas escolas privadas a relação da prática do bullying foi de 22,9% e na escola pública de 23% (IBGE, 2019).

RESULTADOS ESPERADOS

A prática do bullying compromete o desempenho pedagógico do aluno que sofre a violação, ações como apelidos pejorativos, expressões preconceituosas, isolamento social, insultos, ataques físicos e agressões verbais, caracterizam contundentemente as ações práticas dos episódios de bullying. No Brasil, tem a lei nº 13.185/2015, a qual permeia o combate a prática do bullying, descreve a responsabilidade do da instituição de ensino de assegurar medias educativas de conscientização, prevenção, diagnose, combate a violência e à intimidação sistemática (Tokarnia, 2024).

O Supremo Tribunal Superior (STF), em 2024, ponderou a obrigatoriedade das escolas públicas e privadas de coibir discriminações por gênero, orientação sexual, bullying, discriminações com reflexo machista e transfóbica e a prática do bullying. Segundo os representantes do STF, essa obrigatoriedade já consta no Plano Nacional de Educação (PNE), o que é fundamentalmente importante um levantamento dos casos concretos de violência e bullying no ambiente escolar, em seguida fazer uma análise e descobrir a causas desses ocorridos, e posteriormente adotar medidas de intervenção para coibir o bullying nas escolas (Richter, 2024).

Após sanção da lei nº 14.643/2023, o governo federal regulamentou o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas (Snave), para prevenção aos casos de violência no ambiente escolar. A lei estabiliza a protocolização da prevenção, da identificação, do monitoramento, das ameaças, a capacitação dos profissionais da educação, elaboração de planos de emergência escolar, sistematização dos registros de ocorrência dos atos de violência/bullying no ambiente escolar e medidas educativas e pedagógicas que viabilizem a conscientização sobre o bullying e qualquer outro tipo de violência (Sinimbú, 2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse espaço você vai retomar as ideias que constituíram a sua Introdução, citar seus objetivos e fechar esses pensamentos que você deixou em aberto no início do trabalho. Mesmo não sendo uma conclusão, esse tópico deve dar ideia de fechamento para que o seu texto fique bem redondinho. Aqui você deve escrever 3 ou 4 parágrafos.

A violência na escola é caracterizada por atos de agressão, como o bullying, os insultos, as ameaças, as agressões físicas, o assédio moral, práticas antissociais, conflitos interpessoais, vandalismo ao patrimônio público, preconceitos e estereótipos. Assim, o ato de violência escolar visa causar danos à escola, à comunidade escolar e aos seus membros.

O contexto da complexidade, presente na sociedade atualmente, representa contundentemente a diversidade de parâmetros que circundam a formação dos indivíduos, os trâmites circundam o mundo exterior da comunidade impacta no seu eixo interior, de qualquer forma, os alunos terminam trazendo para o ambiente escolar todas a suas frustrações, traumas e conturbações. Um exemplo contundente disso, é um aluno que vivi em um ambiente familiar onde ele presenciar diariamente atos de violência, como a violência contra a mulher, ou até mesmo o próprio aluno pode estar sofrendo essa violência, lembrando que essa agressão não é somente física, pode ser psicologia, patrimonial, verbal, são atos que empregam na conduta comportamental do indivíduo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A Saúde dos Adolescentes. Matérias Especiais. IBGE Educa. 2019. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/21457-a-saude-dos-adolescentes.html#:~:text=12%2C0%25%20dos%20estudantes%20brasileiros,30%20dias%20anteriores%20%C3%A0%20pesquisa>. Acesso em: 25 de fev de 2025.

AMARAL, Hellen Tsuruda; CUNHA, Josafá da; YANO, Vitor Altsushi. Aprendendo a Conviver, livro 2: Bullying e Violência nas Escolas. Curitiba: ed. NEAB -UFPR, 2018.

ALVES, M. G; CAMPOS, J; SEBASTIÃO, J. Violências na escola: das políticas aos cotidianos. n.41, 2003 p.31-62.

AQUINO, Julio Groppa. A indisciplina e a escola atual. Revista da Faculdade de Educação. São Paulo, SP: USP, v. 24, n. 2, 1998.

Becker LK, Kassouf AL. Violência nas escolas públicas brasileiras: uma análise da relação entre o comportamento agressivo dos alunos e o ambiente escolar. Nova Econ. 2016; 26(2):653-77.

Boneti LW, Priotto EP. Violência escolar: na escola, da escola contra e a escola. In: Anais do Congresso Nacional de Educação-EDUCERE, 2008. Curitiba: Pontifícia Univer sidade Católica do Paraná; 2008.

BRASIL. Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 2017.

Charlot B. Prefácio. In: Abramovay M, coord. Cotidiano das escolas: entre violências. Brasília: UNESCO, Observatório de Violência, Ministério da Educação; 2005. 404 p.

DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. 11.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1978.p. 91;

FANTE, Cléo. Fenômeno Bullying: Como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 2.ed. Campinas: Versus, 2005.

FIAMENGLI JUNIOR, G.; XIMENEZ FILHO, J. Reflexões sobre a indisciplina e a agressividade na escola atual. In: VASCONCELOS, M.L.M.C. et al (orgs). (In)disciplina, escola e contemporaneidade. São Paulo: ed. Mackenzie, 2001. p. 27-39.

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional – formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez, 2001.

LEÃO, Letícia Gabriela Ramos. O fenômeno Bullying no ambiente escolar. Revista FACEVV. Vila Velha. Número 4. jan./jun. 2010. p. 119-135. Disponível em: <http://www.facevv.edu.br/revista/4/O fenômeno Bullying no ambiente escolar – leticia gabriela.pdf>. Acesso em 15 de fev. de 2025.

LOPES NETO, Aramis Antônio. Bullying saber identificar e como prevenir. São Paulo: Brasiliense, 2011.

MOREIRA, Rômulo de Andrade. Atlas da Violência no Brasil – 2018. Disponível em: < https://cecgp.com.br/postagem-1989/Acesso em: 10 de dezembro de 2024.

MINGOTE, Bianca. Fim da Violência nas Escolas ainda é desafio para o Brasil. Rádio Senado. 2024. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2024/01/29/fim-da-violencia-nas-escolas-ainda-e-desafio-para-o-brasil>. Acesso em: 20 de novembro de 2024.

NEGREIROS, Fauston; SILVA, Ellery Henrique Barros da. Violência nas Escolas Públicas Brasileiras: Uma Revisão Sistemática da Literatura. Revista Psicopedagogia. 2020. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v37n114/06.pdf>. Acesso em: 10 de dezembro de 2024.

NJAINE, K.; MINAYO, M. C. S. Violência nas escolas: identificando pistas para a prevenção. Interface – Comunic, Saúde, Educ, v.7, n.13, 2003 p.119-34.

OLIVEIRA, Bruna Cassia de; SOUZA, Hélio José dos Santos. A Violência nas Escolas e as suas causas. Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade. Bebedouro-SP. 2014. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/cadernodeeducacao/sumario/31/04042014073727.pdf>. Acesso em: 10 de fev. de 2025.

Parâmetros Curriculares Nacionais; Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. Ministério da Educação; 2001.

PEREIRA, Beatriz Oliveira. Para uma escola sem violência: estudo e prevenção das práticas agressivas entre crianças. Porto: Dinalivro, Audil, 2002.

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Ministério da Saúde e da Economia. IBGE. 2019. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101852.pdf>. Acesso em: 25 de fev. de 2025.

RIBEIRO, Marilene Viana; et al. A Diversidade Cultural no Espaço Escolar: Superação, Respeito às diferenças sociais, culturas e étnicas. 2012. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://editorarealize.com.br/editora/anais/fiped/2014/Modalidade_1datahora_09_06_2014_19_52_33_idinscrito_708_1067d8790b483749fa4bb0549f212c92.pdf>. Acesso em: 12 de fev. de 2025.

RICHTER, André. STF tem maioria para reconhecer que escola deve combater discriminação. Agência Brasil. 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2024-06/stf-tem-maioria-para-reconhecer-que-escola-deve-combater-discriminacao>. Acesso em: 26 de fev. de 2025.

RODRIGUES, Léo. Violência nas Escolas tem aumentado de 50% em 2023. Agência Brasil. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2023-11/violencia-nas-escolas-tem-aumento-de-50-em-2023>. Acesso em: 20 de novembro de 2024.

ROUTTI, Caren. Violência em meio escolar: fatos e representações na produção da realidade. Educação e Pesquisa. São Paulo, SP: USP. v.36, n.1, p. 339-335, jan/abr 2010.

Silva, T. T. da (org.) (2000). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes.

SILVA, Ana. Beatriz. Barbosa. Bullying: mentes perigosas nas escolas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.

Silva FR, Assis SG. A prevenção à violência em programas interdisciplinares que atuam em escolas brasileiras e portuguesas. Cienc Saúde Colet. 2018;23(9):2899-908.

SILVA, César Augusto da. Além dos Muros da Escola: As Causas do Desinteresse, da Indisciplina e da Violência dos Alunos. 1. ed. Campinas, SP: Papirus (Coleção Papirus Educação), 2019.

SINIMBÚ, Fabíola. Sistema Nacional reunirá Informações sobre Violência Escolar. Agência Brasil. 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2024-04/sistema-nacional-reunira-informacoes-sobre-violencia-escolar>. Acesso em: 26 de fev. de 2025.

SOUZA, Renata Pereira Rocha Garcia de. Fenômeno Bullying no Ambiente Escolar. Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Educação. Especialização em Docência na Educação Básica. Belo Horizonte. 2015. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-AEDL88/1/renata_pereira_rocha_garcia_de_souza.pdf>. Acesso em: 10 de fev de 2025.

TORKANIA, Mariana. Alunos que sofrem bullying têm pior desempenho em prova internacional. Agência Brasil. 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2024-12/alunos-que-sofrem-bullying-tem-pior-desempenho-em-prova-internacional>. Acesso em: 25 de fev. de 2025.

UNESCO. School Violence and Bullying: Global Status Report. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2017.

UNESCO. School Violence and Bullying: Global Status Report. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, 2017.

UNICEF. A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents. UNICEF, New York, 2017.

Referencias

Share this :

Área do Conhecimento