O brincar, o modelo lúdico e a terapia ocupacional

PLAY, THE PLAYFUL MODEL AND OCCUPATIONAL THERAPY

EL JUEGO, EL MODELO DE JUEGO Y LA TERAPIA OCUPACIONAL

Autor

Profa. Dra. Priscila Trudes Artêro

Resumo

Summary

Resumen

INTRODUÇÃO

O brincar é natural, essencial e universal, é um facilitador do crescimento humano, aliado à saúde (Winnicott,1975)¹. De acordo com Parham e Fazio² o brincar é “qualquer atividade espontânea e organizada que ofereça satisfação, entretenimento, diversão e alegria”. Nesse sentido, o brincar possibilita o desenvolvimento de aptidões físicas, mentais e emocionais, sendo uma forma de expressão e criatividade (Kaufmann-Sacchetto et al., 2011; Cruz; Pfeifer, 2006; Martini, 2010).

A criança traz para dentro da área do brincar objetos ou fenômenos oriundos da realidade externa, utilizando-os como recursos para externalizar a realidade interna ou pessoal (Winnicott, 1975). É pelo brincar que a criança descobre e relaciona os objetos e pessoas que estão inseridas no seu cotidiano. Segundo Ferland4, brincar também é dominar a realidade: “na brincadeira a criança constrói uma ponte entre o familiar e o desconhecido: ela aprisiona gradualmente a realidade”.

Em relação ao fenômeno da criatividade, é no momento da brincadeira é a criança quem decide o que é real, ou seja, é a imaginação que promove a ação (Ferland, 2006; Winnicott, 1975). Rieben , utiliza o termo imaginação simbólica, ao modo subjetivo de como a criança compreende e assimila a realidade, por exemplo, dar vida a objetos, alimentos, ter um amigo imaginário, e a imaginação criativa, em que as representações e as ficções são mais convenientes com a realidade.

O brincar é a via real de aprendizagem da criança. No contexto da Terapia Ocupacional, Ferland4 acredita em duas correntes sobre a utilização do brincar. A primeira refere a atividade do brincar como meio para despertar o interesse da criança na terapia. Já a outra expõe o brincar de forma abrangente, possibilitando inúmeras experiências por meio da criatividade e imaginação. Dessa maneira, para brincar é necessário que a criança apresente atitude e ação, sendo importante estimular e reinventar o sentido do brincar, para que a criança possua uma atitude lúdica para favorecer sua ação (Ferland, 2006, P.59).

REFERENCIAL TEÓRICO

Através do brincar e do prazer – componente essencial da brincadeira -, a criança experimenta vivências que lhe permitem descobrir o mundo (Ferland,2006, p.2). É pelo brincar que a criança descobre e relaciona os objetos e pessoas que estão inseridas no seu cotidiano. Segundo Ferland4, o brincar apresenta desenvolvimento sequencial, contendo componentes que serão descritos a seguir.

A primeira etapa do desenvolvimento do brincar inicia a partir do nascimento e acontece até os dezoito meses. Esta etapa refere-se à descoberta do corpo e do ambiente, referente à brincadeira autocósmica, isto é, o bebê se interessa pelo próprio corpo. Ainda, nessa fase o bebê não percebe distinção entre si e a mãe; explora, com a visão, as mãos e inicia exploração do rosto da mãe. Os estímulos que lhe despertam o interesse são os auditivos, como músicas ou conversas; visuais, como móbiles e/ou pessoas em movimento; táteis, presentes em diferentes texturas e vestibulares como, por exemplo, movimento no braço do adulto.

A segunda etapa do desenvolvimento do brincar refere-se ao período dos dezoito meses até os três anos, em que a criança é uma grande exploradora e inicia novas experiências. Ela já apresenta desejo de independência e acontece a brincadeira conhecida como paralela, que é quando a criança percebe a presença de outra criança, porém estas não dividem a mesma brincadeira. Aqui está presente a microsfera, isto é, a criança é imersa no mundo dos brinquedos. Sendo que somente posteriormente, começa a compartilhar os brinquedos, inicia o jogo simbólico e se interessa pela linguagem. Ao final do período, a brincadeira é macrosfera, ou seja, é compartilhada com os demais.

Finalmente, a última etapa acontece entre os três e os seis anos de idade, que é a fase da brincadeira por excelência, em que há melhora das habilidades motoras, integração das noções de tempo (amanhã, ontem, dia, noite), imitação transferida (imita ações que observou antes; interiorizou imagens mentais), cria histórias simples. Aos quatro anos seus desenhos já são reconhecíveis, mas possuem erros de perspectiva e proporção. Nesta fase as brincadeiras são associativas (brinca com outras crianças) e cooperativas (brincadeiras em comum).

O Modelo Lúdico, que será explicado no tópico a seguir, é uma técnica de intervenção essencialmente sobre o brincar, o qual é visto como atividade própria da criança. Dessa forma, por meio da avaliação do brincar é possível identificar atrasos no desenvolvimento, perceber relações interpessoais, identificar habilidades e limitações no desempenho ocupacional, traçar metas e objetivos baseados nas reais necessidades do cliente e da família (Brandão e Mancini, 2007; Cavalcanti, 2007).

O MODELO LÚDICO

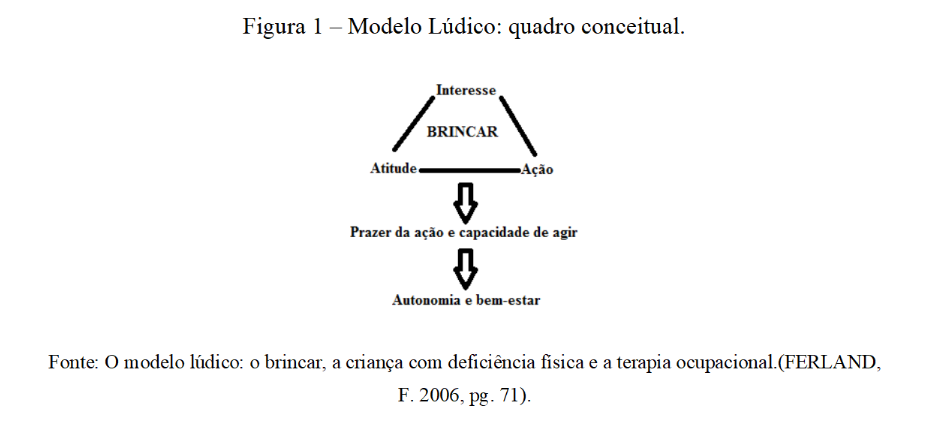

O modelo lúdico, criado pela terapeuta ocupacional Francine Ferland em 1994 tem como conceito central a capacidade de agir, sendo que, nesse agir, também deve existir a capacidade de adaptar uma atividade frente às suas possibilidades e de reagir perante a impossibilidade de realizar uma atividade. Quando encontra alguma dificuldade, a criança deve ser estimulada a procurar soluções, e se não as encontrar, ela pode escolher entre pedir ajuda ou então mudar de atividade – o que representa atitudes autônomas, pois são escolhas da própria criança. Neste modelo o brincar é o campo das atividades próprias da infância:

Por ele, abordamos a criança com atividades carregadas de sentido para ela. Respondemos, assim, à sua necessidade fundamental de agir do modo mais apropriado. Buscando desenvolver suas habilidades, seus interesses e suas atitudes durante as atividades, contribuímos para melhorar a qualidade do cotidiano da criança (Ferland, 2006, p. 61).

Para brincar, a criança toma iniciativas, cria soluções e situações fictícias, sente-se livre para decidir uma ação. Essas características são incitadas pela atitude lúdica, que é o “pano de fundo” do brincar. Neste sentido, o brincar é definido por três elementos: atitude, ação e o interesse. Assim como o brincar também possibilita a interação entre esses três elementos. O “quadro conceitual” do Modelo Lúdico está apresentado na figura 1. Em suma, o Modelo Lúdico funciona como uma via, na qual a criança descobre – mesmo com limitações físicas – o prazer de agir, o prazer de viver e o prazer de ser.

METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório, com análise de obras e artigos científicos sobre o tema.

Para a produção deste artigo, foi lida na íntegra a obra de Francine Ferland, “O modelo lúdico: o brincar, a criança com deficiência física e a terapia ocupacional”, traduzido por Maria Madalena Moraes, publicado em São Paulo pela Editora Roca, em 2006.

Também foram estudadas fontes bibliográficas brasileiras e estrangeiras, avaliadas a partir da leitura dos títulos e resumos, identificando a temática e ressaltando a relação com a ideia central deste artigo.

O objetivo do presente artigo, é explicar sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, bem como sua utilização como recurso terapêutico na terapia ocupacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreende-se a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, pois é através deste que o indivíduo se reconhece e desenvolve habilidades necessárias para um desempenho efetivo nas diferentes esferas ocupacionais. Desta forma, através do Modelo Lúdico, pode-se identificar atrasos no desenvolvimento de crianças assim como é possível a elaboração de objetivos e metas terapêuticas condizentes com a realidade do paciente e da família.

Na Terapia Ocupacional, o brincar é uma estratégia para o terapeuta ocupacional iniciar o contato com a criança, constituir um vínculo e promover a descoberta de seu interesse e prazer (Ferland, 2006). Sendo assim, é um importante recurso destes profissionais na intervenção direta com a criança, possibilitando a partir deste, o desenvolvimento de habilidades necessárias para a participação nas diferentes esferas ocupacionais.

Neste sentido, é importante a continuidade de pesquisas correlacionando as fases do brincar e o desenvolvimento das aptidões no desenvolvimento infantil, bem como a divulgação científica acerca do tema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BATISTA M. F. S, Lima E. M. F. A. O brincar e a cultura popular: refleexões para a terapia ocupacional. Rev Ter Ocup Univ São Paulo. 2023 jan.-dez.;33(1-3):e216864. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2238-6149.v33i1e216864

BRANDÃO, M. B. ; Mancini, M. C. . Avaliação Funcional de Crianças com Disfunções Neuromotoras: O Uso de instrumentos estandardizados na clínica da Terpia Ocupacional. In: X Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional, 2007, Gioânia. Anais/ X Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional. Gioânia: Editora Kelps (UGC), 2007. v. X.

CAVALCANTI, A. & Galvão, C. Terapia ocupacional, fundamentação & prática. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2007.

CASTRO, D.P., et al. Brincar como Instrumento terapêutico. Pediatria. São Paulo, 2010, vol. 32, no 4, p. 246-254.

CASTRO, D.P., et al. Brincar como Instrumento terapêutico. Pediatria. São Paulo, 2010, vol. 32, no 4, p. 246-254.

FERLAND, F. O modelo lúdico: o brincar, a criança com deficiência física e a terapia ocupacional; [tradução Maria Madalena Moraes]. São Paulo: Roca, 2006.

KAUFMANN-SACCHETTO, K., Madaschi, V., Barbosa, G. H. L. B., Silva, P. L., Silva, R. C. T., Felipe, B. T. D. C., & Souza-Silva, J. R. (2011). O ambiente lúdico como fator motivacional na aprendizagem escolar. Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, 11(1), 28-36. Recuperado de: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgdd/article/viewFile/11170/6934

PARHAM, L. D.; Fazio, L. S. Play in occupational therapy for children. St. Louis: Mosby, 1997.

PELOSI, M. B., Munaretti, A. S., Nascimento, J. S., & Melo, J. V. de. (2018). Evolução do comportamento lúdico de crianças com síndrome de Down. Revista De Terapia Ocupacional Da Universidade De São Paulo, 29(2), 170-178. https://doi.org/10.11606/issn.2238-6149.v29i2p170-178

RIEBEN, L. (1982). Processus secondaire et creativite: partie immergée de I’ceberg? Dans N. Nicolaidis et. E. Schimid-Kitsikis (dir): Creativit et/ou symptôme (p.97-112). Paris: Edition Clancier-Guénaud.

WINNICOTT, D. W. (1975). O brincar e a realidade. Rio de Janeiro, RJ: Imago.

Referencias

Share this :

Área do Conhecimento