Caso de alienação parental: o papel do pai alienado na formação dos vínculos afetivos

CASE OF PARENTAL ALIENATION: THE ROLE OF THE ALIENAT FATHER IN THE FORMATION OF AFFECTIVE BONDS

CASO DE ALIENACIÓN PARENTAL: EL PAPEL DEL PADRE ALIENADO EN LA FORMACIÓN DE LAZO AFECTIVO

Autor

Profª Drª Adma Cristina Pontes da Silva Calux

Resumo

Summary

Resumen

INTRODUÇÃO

A família, influenciada pelas mudanças culturais, sociais e econômicas, vem se transformando significativamente nas últimas décadas. Essas transformações provocaram também mudanças nas funções atribuídas aos papeis de pai e mãe. O pai, que antes desempenhava apenas a função de prover a família, agora ocupa um espaço de cuidado e afeto, função esta que era exclusiva da mãe. A mãe, que antes não tinha direito a decisões na família e era a responsável pela educação dos filhos, agora conquistou o mundo do trabalho e a independência financeira. Assim, houve a necessidade de ambos compartilharem mais responsabilidades com os filhos e a função paterna evoluiu para um modelo mais participativo na vida dos filhos (Benczik, 2011).

A consequência dessa relação familiar com a presença do pai mais participativo, colabora para o sentimento de confiança e segurança da criança em relação a si mesma e, principalmente, em relação àqueles que a rodeiam, sejam estas suas figuras parentais ou outros integrantes do meio que está inserida (Vasconcelos, 2013).

Dias (2011), observa tais transformações da família no último século, nos quesitos funções parentais como composição, ocorre diminuição do número de filhos, diminuição da fecundidade e aumento das famílias monoparentais ou de pessoas sozinhas. Outro fato é o aumento das famílias recompostas, em virtude do aumento do número de divórcios.

Para Monte (2014), quando o divorcio ocorre de maneira conflituosa e sem o divórcio emocional, apenas físico, ocasionando em uma das partes envolvidas, um sentimento de vingança em relação à outra. Com essa situação, a maneira que essas pessoas encontram para lidar com isso é colocando o filho contra o outro genitor, causando afastamento entre os dois, caracterizada pela alienação parental.

A alienação parental segundo os autores Roque e Chechia (2015) está associada nas atitudes do genitor com objetivo de afastar outro genitor da vida do filho, assim:

[…] tal alienação é uma forma de abuso ou maltrato ao menor, cujo genitor guardião utiliza de diversas formas e estratégias para transformar a consciência de seus filhos, como se programasse a criança para odiar o outro genitor sem justificativa, de tal modo que o próprio menor adere essa conduta de desmoralização do outro genitor, destruindo o vínculo afetivo da criança com o genitor alienado (Roque; Chechia, 2015, p. 475).

O filho é utilizado como instrumento para atingir ex-cônjuge, muitas vezes sem observar o dano emocional e psíquico da criança que passa a ter um papel de disputa e mediação na relação parental.

Backes (2018), traz a que a Teoria do Apego, desenvolvida por Bowlby (1982/1969), denominou apego como o laço de segurança e proteção que possibilita a existência humana, pois é a partir dos cuidados de alguém (como a mãe, o pai ou cuidadores) que o ser humano encontra suporte para seu desenvolvimento. Sem a formação deste vínculo, a criança poderia se distanciar excessivamente dos adultos ao explorar o mundo, ficando exposta a diversos riscos.

Deste modo, esta abordagem teórica oferece uma base para estudos sobre os afetos e as emoções dos seres humanos proporcionando um suporte teórico coerente para a compreensão dos processos de desenvolvimento de vínculos afetivos saudáveis.

O objetivo deste estudo foi observar o papel do pai como um agente capaz de estabelecer vínculos afetivos e emocionais saudáveis, a partir de um caso de alienação parental. O estudo foi embasado na Teoria do Apego (Bowlby, 1982) e nos fundamentos à luz da Psicologia Sistêmica.

REVISÃO DE LITERATURA

SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL

A alienação parental ocorre nas relações parentais, em que um genitor e/ou cuidador responsável, parte alienadora, promove ações com intenções de destruir os vínculos afetivos e afasta a criança da outra parte, ou seja, parte alienada. No processo de alienação parental o alienador atua de forma recorrente, prejudicando a dinâmica familiar e programando a criança para que repudie a parte alienada, sem justificativa. O alienador pode ser o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia ou qualquer responsável que tenha autoridade sobre a criança (Gardner, 2002; Sá; Silva, 2011).

A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio psíquico da infância e/ou da adolescência. A SAP surge primeiramente quando o indivíduo entra em contato com disputas de guarda e se agrava ao longo do tempo quando iniciam as animosidades da criança ou do adolescente na direção do alienado, causando prejuízos emocionais para todos os envolvidos (Gardner, 2002; Soldera; De Paula Portela, 2016). O alienador não consegue conviver longe da criança e não permite que a mesma tenha desejos de ter contato com outras pessoas. A criança sofre manipulação emocional, coação a declarar preferência pelo alienador e isolamento social.

No processo da SAP ocorre a comunicação autoritária do alienador de que somente ele é confiável, a desconstrução da imagem do alienado pode acontecer a partir de falas de ódio e acusações e, por vezes, falsas denúncias. O assédio do alienador é tão incisivo que consegue programar o(a) filho(a) a acreditar nesta imagem produzida e passar a rechaçar o alienado (Neto; Queiroz; Calçado, 2015, p. 10).

A Síndrome de Alienação Parental gera consequências emocionais e comportamentais para a criança e/ou adolescente, as quais irão se manifestar de acordo com a idade e o contexto da rede familiar. Estas consequências são: sentimento de desamparo, isolamento afetivo, revolta, agressividade, medo de abandono, ansiedade, baixa autoestima, tristeza, desorganização do pensamento e das rotinas diárias, sinais desadaptativos, alterações do sono e da alimentação e baixo rendimento escolar (Da Luz; Gelain; Benincá, 2014; Monte, 2014). Assim, quanto mais cedo a SAP for identificada, maiores as chances de reduzir os prejuízos para as vítimas com medidas jurídicas e no âmbito da psicologia voltada para a restituição dos vínculos afetivos entre as partes com segurança (Da Luz; Gelain; Benincá, 2014).

A FAMÍLIA

Seja qual for o modelo de família ela é sempre um conjunto de pessoas consideradas como uma unidade social e também como um todo sistémico onde se estabelecem relações entre os seus membros e o meio exterior. Compreende-se que, a família constitui um sistema dinâmico que contém outros subsistemas em relação, desempenhando funções importantes na sociedade, por exemplo, o afeto, a educação, a socialização e a função reprodutora. Ora, a família como sistema comunicacional contribui para a construção de soluções integradoras dos seus membros no sistema como um todo (Dias, 2011, p. 141).

A família se transformou no último século ficando evidente sua dinâmica e sua estrutura interna. As famílias que antes eram numerosas, hoje passam pela diminuição do número de filhos, diminuição da fecundidade e aumento das famílias monoparentais ou de pessoas sozinhas. Percebe-se um aumento das famílias recompostas, em virtude do aumento do número de divórcios, aumento das uniões de facto e uniões livres, e, mais recentemente, as famílias homo transparentais. As famílias recompostas são constituídas por laços conjugais após o divórcio ou separações, com ou sem filhos. Nas uniões de facto, semelhante ao casamento, porém, não implica a existência de qualquer contrato escrito. Já nas uniões livres, nunca está presente a ideia de formar família com contratos. As famílias monoparentais são compostas pela mãe ou pelo pai e os filhos. São famílias frutos de divórcio, viuvez ou da própria opção dos progenitores, mães solteiras, adoção por parte das mulheres ou dos homens sós, com recurso às técnicas de reprodução assistida. O aumento dos divórcios fez aumentar o número de famílias monoparentais já que nesta situação os filhos ficam a viver com um dos progenitores. Por fim, as famílias homo transparentais constituídas por duas pessoas do mesmo sexo com ou sem filhos, por transexuais ou transgêneros (Dias, 2011; Reis; Jesus, 2012).

Da família patriarcal persiste a crença de que o pai exerce o papel de provedor ou o principal responsável em manter a família. Da mesma forma, a ideia central de que a mulher é a principal cuidadora e responsável pela educação dos filhos. Historicamente, a autoridade do pai na família prevalecia, assim como o mantinha na hierarquia familiar, em detrimento das manifestações afetivas (Côrrea, 2009). Neste contexto, é compreensível não legitimar o pai como alguém que ofereça um vínculo afetivo saudável, já que este sempre ocupou um lugar de prover e a mãe de afeto.

Sendo um sistema composto por díades ou tríades, em que o desenvolvimento ocorre na interação de seus membros de forma contínua e duradoura, é um sistema aberto que interage com outros sistemas, realizando constantes trocas com outros sistemas externos (Vasconcelos, 2008).

Para Backes (2018) o subsistema parental, especialmente a relação pai-filho, se destaca entre as transformações estruturais da família, neste contexto, o papel da figura paterna passa por mudanças significativas na sociedade, bem como atua na estruturação psíquica e desenvolvimento social e cognitivo da criança a partir desta relação.

PARENTALIDADE E O PAPEL DE PAI

Minuchin (1990) observa que na perspectiva sistêmica a família se influência mutuamente a partir de seus subsistemas, os quais transmitem entre gerações, padrões relacionais e comportamentais de pais para filhos. Os papeis relacionais e parentais desempenhados pelos pais e pelas mães vêm se transformando desde a década de 1950, evidenciando que a família é um sistema ativo em constante transformação e constituída por subsistemas que se relacionam e se influenciam mutuamente. (Minuchin, 1990).

Com o nascimento de um filho, há uma série de transformações e readaptações no meio familiar. Carter e McGoldrick (1995) entendem a parentalidade como uma fase específica do ciclo vital familiar, a qual implica na criação de um espaço para o membro novo da família. Nesta fase, o casal deve reequilibrar e negociar as responsabilidades, seja com a educação dos filhos, seja com a divisão das tarefas domésticas e financeiras (McGoldrick; Shibusawa, 2016). A parentalidade, como processo maturativo, envolve os adultos a transformar-se em pais e que estejam disponíveis emocionalmente para responder às demandas físicas e afetivas da criança que chega (Sousa; Carneiro,2014).

Mesmo em um contexto que as mães dificultam a participação dos pais nos cuidados com a criança de acordo com Vieira et al. (2017) indicam alterações no sistema familiar, precisamente uma maior interação do pai com os filhos. O sentimento de competência parental é um dos indicadores que motivam os homens a investirem mais na relação com os filhos. A maior inserção da mulher no mercado de trabalho abriu espaço para o pai ter uma participação mais ativa na família como um todo. (Backes, 2018, p.54)

Outros fatores que influenciam na maior aproximação do pai com os filhos dizem respeito ao aumento dos divórcios, bem como a novas configurações de guarda compartilhada dos filhos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019), foram registrados que, a cada ano, os casamentos duram menos. Em 2018, a média de duração da união eram de 17,6 anos. Já em 2019, essa média caiu para 13,8 anos. Com isso, houve um aumento no percentual de divórcios judiciais entre casais com filhos menores de idade, nos quais previa a guarda compartilhada. Foi em 2014 que a guarda compartilhada passou a ser priorizada pela Justiça nos casos de divórcio, mesmo que não houvesse acordo entre os cônjuges. Naquele ano, a proporção de guarda compartilhada entre os cônjuges com filhos menores era de 7,5%, percentual que saltou para 26,8% em 2019 (Ibge, 2019).

APEGO SEGURO E O PAI

Para Bowlby (1989), o desenvolvimento do apego infantil saudável está diretamente relacionado à capacidade do adulto cuidador em responder adequadamente aos sinais emitidos pelo bebê. Nos primeiros dias de vida do bebê, o adulto deve atender às necessidades fisiológicas e emocionais, também acolher e traduzir o choro, sorrisos, comportamentos motores e reflexos. O apego seguro e responsivo é o laço de segurança e proteção que possibilita ao indivíduo o desenvolvimento integral e saudável. É a partir dos cuidados de alguém (como a mãe, o pai ou cuidadores) que o ser humano encontra suporte para desenvolver-se (Bowlby 1989). Sem a formação deste vínculo, a criança poderia se distanciar excessivamente dos adultos ao explorar o mundo, ficando exposta a diversos riscos. Os comportamentos de apego são, portanto, essenciais aos comportamentos exploratórios, pois possibilitam à criança conhecer o mundo em condições mais seguras (Gomes; Melchiori, 2012).

Assim, os processos de vinculação do ser humano ao longo do ciclo de vida são bem explicados por meio do tipo de apego que vivenciou na infância. Deste modo, quando o pai agrega ações de apego seguro envolve-se mais de forma significativa com a criança, participando de seus cuidados, assim, incentivando a criança a assumir riscos dentro de um contexto seguro e a estimula a ser perseverante. Este entendimento permite aos pais/cuidadores estarem mais preparados em atender às necessidades dos filhos, a desenvolverem o apego seguro a nós mesmos e, assim, a parentalidade saudável (Papalia; Feldman, 2013).

O comportamento de apego, é definido como um conjunto de comportamentos inatos que buscam manter ou estabelecer proximidade com outro indivíduo. Bowlby (1989) acrescenta que tal comportamento é mais evidente nos primeiros anos de vida, mas que este comportamento acompanhará o indivíduo por toda a vida.

Ao falar de uma criança que esteja apegada ou que tenha um Apego a alguém, quero dizer que esta pessoa está fortemente disposta a procurar a proximidade e contato com esse alguém é a fazê-lo, principalmente, em certas condições específicas. A disposição de comportar-se dessa maneira é um atributo da pessoa apegada. O comportamento de Apego, em contraste, se refere a qualquer das formas de comportamento, nas quais a pessoa se engaja, de tempos em tempos, para obter ou manter uma proximidade desejada. (Bowlby, 1989, p.40).

A partir disso podemos dizer que o Apego Seguro se desenvolve quando a criança se sente segura em relação à mãe ou cuidador, explorando o ambiente sem temer que seja abandonada ou desprotegida. A criança demonstra sentir falta do cuidador quando este não está presente, mas o recebe bem em sua volta e permanece explorando o ambiente. Segundo Silva (2017), a segurança nas relações de Apego parentais está relacionada a uma maior competência social, amizades qualitativamente positivas e popularidade na infância e vida adulta. Para Assis (2006) existem quarto tipo de Apego, o Apego Seguro se caracteriza quando o sujeito explora o ambiente sem medo, demonstra saudade na ausência do cuidador, oferece uma recepção satisfatória do cuidador após ausência, em que permanece explorando o ambiente e busca o cuidador em situações de ameaça, mas separa-se com facilidade. Há também o Apego Inseguro-Ansioso, neste há uma demonstração de ansiedade, falta de autonomia e não permite que o cuidador se afaste. O Apego Inseguro-Evitante o seu jeito não demonstra ansiedade ou que se importa com a ausência do cuidador, como também não demonstra que se importa com a presença do cuidador após a ausência. Já no Apego Desorganizado existe uma alternância, confusão pois ora apresenta características de Apego Inseguro-Evitante, ora de Apego Inseguro-Ansioso, ora de Apego Seguro.

Diante disso a transmissão de relações de Apego, onde os pais tendem a reproduzir com seus filhos características dos relacionamentos que eles têm com seus pais impactam diretamente nas relações familiares. Abreu (2005, p.125) coloca que, as representações inseguras de Apego dos cuidadores progridem e servem de base para a criação de respostas insensíveis aos sinais de Apego da criança para que, finalmente, um relacionamento de Apego Inseguro entre pai e filho seja criado. Para Backes (2018) existe uma lacuna na Teoria do Apego que é a presença do pai nessas relações. Como a mãe se mostra como a principal figura cuidadora na maioria das relações, o pai teve um papel menos importante nas pesquisas.

Atualmente é possível observar trabalhos que tratem de tal figura, os autores apontam que as relações entre pais e filhos se alternam durante o ciclo de vida de seus filhos gerando maior segurança para os filhos. Grossmann e Grossman (2011) colocam que a relação pai- filho possui suas próprias características. No primeiro ano de vida, se o pai se mostrar uma figura de Apego presente, esta relação irá se manter estável pelos próximos quatro anos. Os pesquisadores também observam que o pai será um preditor do tipo de Apego do filho em longo prazo do que na relação pai-bebê.

Segundo Bowlby (1989), também reforça a importância sobre o pai fornecer uma base segura a partir da qual a criança pode explorar o mundo exterior e a ele retornar certos, de que serão bem-vindos, nutridos física e emocionalmente, confortados se houver um sofrimento e encorajados se estiverem ameaçados. A consequência dessa relação de apego com a presença do pai é desenvolver o sentimento de confiança e segurança da criança em relação a si mesma e, principalmente, em relação àqueles que a rodeiam, sejam estas suas figuras parentais ou outros integrantes do meio que está inserida.

METODOLOGIA

Trata-se de estudo qualitativo, que segundo Gerhardt e Silveira (2009), não evidencia representatividade numérica e preocupa-se com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. A pesquisa é descritiva que se utilizou como base um estudo de caso clínico em terapia sistêmica familiar. Segundo Triviños (1987), a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade.

Os participantes deste estudo foram o pai E de 27 anos e as filhas K e X de 8 e 5 anos, respectivamente. A família foi encaminhada pelo CREAS(Centro de Referência Especializado em Assistência Social) com indicação para as duas filhas, as quais apresentaram demandas emocionais e comportamentais, como angústia, medo e insegurança. O pai, em processo de divórcio da mãe das crianças, apresentou sinais de sofrer alienação parental.

Os atendimentos ocorreram na sede do Ciclos Instituto de formação em Terapia Familiar, em sala de espelho por duas terapeutas em coterapia e uma equipe de supervisão formada por seis terapeutas em formação. Para a realização dos atendimentos foram observados todos os requisitos éticos. Nessa perspectiva foi realizado o contrato terapêutico, a família concordou com o formato dos atendimentos e assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme disposições da Resolução CNS 510/16. Dessa forma, para preservar as identidades envolvidas, os nomes dos participantes serão resguardados, como também as informações relativas às profissões, município, etc. Foram realizados quatro atendimentos mensais, sendo que no primeiro compareceram o pai e as filhas e nos demais, somente o pai.

RELATO DO CASO E DISCUSSÃO

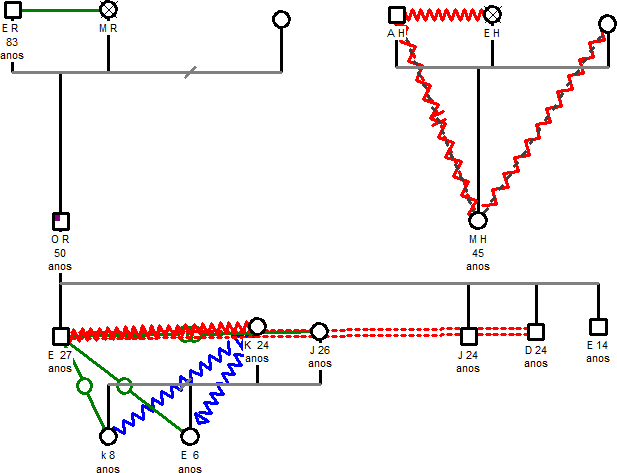

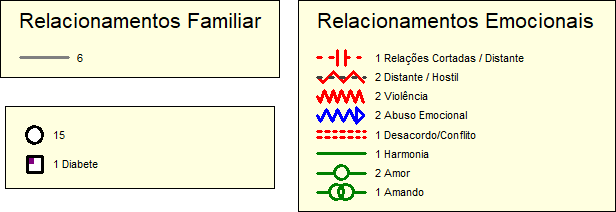

Este artigo teve como plano de fundo um caso de alienação parental atendido na Clínica Escola do Ciclos Instituto de Formação em Terapia de Família. Foram realizados atendimentos com o pai (E) de 27 anos, parte alienada e as crianças. A família era originalmente composta pelo pai (E), pela mãe (K) de 24 anos e pelas filhas, (K) de 8 anos e (E) de 6 anos. O casal, atualmente separado, tinha uma relação conjugal desde a adolescência. A figura abaixo ilustra as linhas relacionais da família.

Figura 1 – Genograma Familiar

Fonte: Elaboração da autora (2020)

E., que se encontra na fase jovem adulto do ciclo vital, apresentou durante o processo terapêutico características de um Apego Ambivalente. Segundo Vasconcelos (2013), o apego ambivalente caracteriza-se com altos níveis de intimidade, o que resulta na dependência extrema do parceiro, ou seja, pessoas inseguras que questionam o seu próprio valor. Foi observada a dificuldade de individuação do pai e sua insegurança diante das situações adversas do divórcio. Isto interferia diretamente na sua relação com as filhas, por outro lado, era visível sua disposição em estabelecer laços afetivos com elas. A principal preocupação do pai era não ter contato com as filhas e não estar presente na vida delas. Segundo Eizirik e Bergamann (2004) a ausência paterna tem potencial para gerar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança, bem como influenciar o desenvolvimento de distúrbios de comportamento.

Durante as sessões, E. demonstrou afeto e preocupação com as filhas, nesse sentido ele foi direcionado a refletir sobre seu papel como pai, bem como suas responsabilidades como adulto nesta relação paterna. Foi possível identificar no pai o potencial afetivo e emocional de ligação com as filhas. A Teoria do Apego (Bowlby, 1989) traz uma alternativa de compreensão do desenvolvimento sócio afetivo humano, a qual prioriza aspectos fundamentais das primeiras interações do ser humano com seus cuidadores. Revela também que essas interações influenciam as relações futuras por meio da transmissão intergeracional de padrões de relacionamento.

Backes (2018) indica que, os pais com perfil de apego inseguro fornecem maior suporte emocional para a criança. Já os pais com perfil de apego seguro exercem maior estímulo à perseverança, entretanto, essas diferenças não se mostraram estatisticamente significativas. Isso pode indicar que o pai com apego inseguro pode ter uma necessidade maior de proteger a criança, realizando maior suporte emocional com ela, já o pai com apego seguro encoraja mais a criança a não desistir de determinadas tarefas, estimulando-a a ser persistente.

Foi possível observar em E., sua dificuldade em perceber seu potencial como homem e pai, apresentava grande insegurança na tomada de decisões ao que se referia ao divórcio e a relação com as crianças. Backes (2018) observa que o sentimento de competência parental é um determinante importante na motivação dos homens de investir mais na relação com a criança. Diante desta dificuldade, a equipe terapêutica realizou intervenções de encorajamento, para que o mesmo assumisse seu papel na relação parental. Paquette (2012) enfatiza que o papel do pai é tão importante quanto o papel da mãe no desenvolvimento infantil, sendo que cada um funcionaria em extremos distintos. Nesta perspectiva, o pai desenvolveu a autoconfiança para assumir atribuições de vinculação com as crianças e a equipe terapêutica o conduziu para uma posição mais consciente na relação de disputa pela guarda das crianças. Dias (2007), observa que consumada a alienação e a desistência do genitor não guardião em ser presente na vida dos filhos, certamente poderá deixar sequelas e comprometer definitivamente o desenvolvimento normal da criança.

Ao longo das sessões foi possível observar o pai, agora mais confiante, menos reativo às investidas da alienadora e mais vinculado e atuante junto às crianças. Paquette (2012) propõe que o envolvimento paterno se desenvolve dentro de um contexto social, cultural e familiar, sendo influenciado por determinantes que podem facilitar ou dificultar sua ocorrência.

A equipe terapêutica buscou enquadrar os papéis familiares na parentalidade, tirando a responsabilidade das crianças na função de porta-voz dos pais. E. pôde olhar para o sofrimento vivenciado pelas filhas e percebeu sua contribuição responsiva no contexto parental. Segundo Ferrari, o vazio promovido pela ausência do pai, sugere a criança não ser amada pelo genitor que está ausente, com uma grande desvalorização de si mesma, em consequência disso. Além dessa autodesvalorização, ocorrem os sentimentos de culpa por a criança se achar má, por acreditar haver provocado a separação e até por ter nascido. A criança pensa ser má também por ter sido deixada.

E demonstrou maior compreensão de seu papel como pai e de sua responsabilidade em estabelecer uma parentalidade mais ativa e consciente. Progrediu em sua função paterna assumindo progressivamente seu papel de adulto na relação com as filhas e as protegendo emocionalmente. Quando estavam sob seus cuidados, E. trazia para a tríade uma relação mais saudável. A parentalidade também engloba o conjunto de transformações que compõem um processo maturativo que ocasiona uma reorganização psicoafetiva, a qual permite que os adultos se transformem em pais e sintam-se aptos para responder às demandas físicas, afetivas e psíquicas do seu filho (Sousa, Carneiro, 2014).

No decorrer das sessões o pai foi criando maior maturidade e atribuindo condições de gerenciar sua relação com as crianças com mais responsabilidade. Conforme Benczik (2011) a paternidade responsável implica em exercer o seu papel no sentido de ser presente na vida da criança, dividir o suporte econômico e ser pessoalmente envolvido em colaboração com a mãe. Percebeu-se que o pai, sendo mais confiante e responsável, apresentou condições de estabelecer uma relação de Apego Seguro com as filhas. Estas, por sua vez, apresentaram melhora nos sintomas iniciais, ficando evidenciado na fala de E. “Quando elas estão comigo, tento fazer coisas legais, brincar, ficar junto, adoram sorvete, elas parecem mais tranquilas, estão mais próximas de mim”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo observar o papel do pai como um agente capaz de estabelecer vínculos afetivos e emocionais saudáveis, para isso, usamos um caso de atendimento em clínica escola de um pai em condição de alienado parental.

A partir das evidências práticas obtidas no atendimento terapêutico e com base no referencial teórico foi possível afirmar que o pai, ao desempenhar este papel de Apego Seguro (Bowlby, 1989) com os filhos, também assume uma nova postura diante da parentalidade com responsabilidades antes designadas somente a mãe. Observou-se que o pai apresentado no caso clínico, passou a ser mais atuante assumindo um lugar de aporte emocional e afetivo, o que ocasionou em mudanças nas interações com as filhas.

Percebeu-se o grande desafio enfrentado pelos homens nesta ação de uma parentalidade mais consciente e ativa, pois o mesmo precisa romper com muitas crenças e percepções da família de origem e sociedade, como também precisa restabelecer novos padrões, bem como sustentar alguns já existentes.

Foi possível observar através deste trabalho como o homem que se determina a assumir uma relação mais próxima e afetiva com os filhos, encontram dificuldades, pois, a função afetiva por cultura fica a cargo da mãe e muitas vezes, as mulheres, mães não oferecem ao homem um espaço na relação parental para que o mesmo elabore uma relação mais afetiva com os filhos.

Para elaboração deste artigo encontramos algumas limitações de referencial bibliográfico no que se refere a figura do homem-pai, no quesito afetividade e apego seguro. Percebeu-se poucas publicações acerca do tema, desta forma deixamos como sugestão atenção maior ao tema, a fim de oportunizar ao homem este lugar de uma parentalidade mais leve e amorosa, haja visto o quanto isso impacta em filhos mais seguros e felizes.

Assim, deixamos como contribuição este estudo de caso, como também uma abordagem sobre as famílias e a sociedade deste novo jeito do homem exercer sua parentalidade, a fim de encorajá-lo a esta vinculação mais efetiva. Este artigo cumpriu seu objetivo de olhar para o pai e sua nova forma de exercer seu papel, que quando direcionado, apoiado e encorajado pode assumir este lugar junto aos filhos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Assessoria de Comunicação do IBDFAM (com informações do IBGE). Disponível em: < IBDFAM: Pesquisa do IBGE aponta que brasileiros têm casado menos e se divorciado mais rápido> Acesso em: 27 out. 2021.

ABREU, C. N. Teoria do Apego. Fundamentos, pesquisas e implicações clínicas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.

ASSIS, Renata Teodoro. Uma Leitura sobre a Teoria do Apego e uma Aproximação com a Metapsicologia via o conceito de Pulsão de Apego. (monografia). Dez. 2006.

BACKES, M. S. A relação entre o apego do pai, o envolvimento paterno e a abertura ao mundo em pais de crianças entre 4 e 6 anos. 2018. Tese (Tese de Doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

BENCZIK ,Edyleine Bellini Peroni – A importância da figura paterna para o desenvolvimento infantil. Rev. Psicopedagogia 2011; 28(85): 67-75.

BOWLBY, J. Uma base segura: aplicações clínicas da teoria do apego. Porto Alegre: Artes Médicas,1989.

CARTER, B., & McGoldrick, M. (1995). As mudanças no ciclo de vida familiar: uma estrutura para a terapia familiar. In B. Carter & M. McGoldrick (Eds.), As mudanças no ciclo de vida familiar: uma estrutura para a terapia familiar (2 ed., pp. 7-29). Porto Alegre: Artmed.

CORREA, Marise Soares. A História e o Discurso da Lei: O Discurso Antecede à História. 2009. Tese (Doutorado em História) – Curso de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Porto Alegre, 2009.

CORTINA, M; MARRONE, M. Attachment theory and the psychoanalytic process. London: Whurr Publishers, 2003.

COSTA, JF. Ordem médica e norma familiar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1989.

DA LUZ, Ariele Faverzani; GELAIN, Denise; BENINCÁ, Tatiana Kochenborger. A atuação do psicólogo jurídico na alienação parental. 2014.

DIAS, M. O. Um olhar sobre a família na perspectiva sistémica o processo de comunicação no sistema familiar. Gestão e desenvolvimento, nº 19, Viseu: UCP. 2011. p. 139-156. Disponível em: <gestaodesenvolvimento19_139.pdf (ucp.pt)>. Acesso em: 25 out. 2021.

EIZIRIK, M; BERGMANN, D, S. Ausência paterna e sua repercussão no desenvolvimento da criança e do adolescente: um relato de caso. Rev Psiquiatr Rio Gd Sul. 2004;26(3):330-6.

FERRARI JL. Por que es importante el padre? In: Ferrai JL, ed. Ser padres en el tercer milênio. Mendoza: Ediciones del Canto Rodado; 1999. p.91-117.

GARDNER, Richard. A.M.D. APASE. Disponível em: < http://www.apase.org.br/94001- sindrome.htm>. Acesso em: 10 jun. 2021.

GARDNER, Richard. A.M.D. O DSM-IV tem equivalente para diagnóstico de Síndrome de Alienação Parental (SAP). Tradução para o português: Rita Rafaeli. 2002. Disponível em: < https://sites.google.com/site/alienacaoparental/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem- equivalente >. Acesso em: 11 jun. 2021.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

GOMES, Adriana de Albuquerque; MELCHIORI, Lígia Ebner. A teoria do apego na produção científica contemporânea. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. (Coleção PROPG Digital – UNESP). ISBN 9788579831898. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/109169>.

GROSSMANN, K; GROSSMANN, K. E. O impacto do Apego à mãe e ao pai e do apoio sensível à exploração nos primeiros anos de vida sobre o desenvolvimento psicossocial das crianças até o início da vida adulta. Enciclopédia sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância. 2011. Disponível em: <http://www.enciclopedia-crianca.com/documents/GrossmannPRTxp1.pdf>.

JESUS, J. G. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos. Brasília: Autora, 2012.

MCGOLDRICK, M., & Shibusawa, T. (2016). O ciclo de vida familiar. In F. Walsh (Ed.), Processos normativos da família: diversidade e complexidade (pp. 375-398). Porto Alegre: Artmed.

MINUCHIN, Salvador. Família: Funcionamento e Tratamento. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.

MONTE, Bárbara Corrêa. O Fenômeno da alienação parental: uma análise crítica do processo de avaliação psicológica. 2014. Trabalho de conclusão de curso (Especialização) – Faculdade Frassinetti do Recife, Recife, 2014.

NETO, Álvaro de Oliveira; QUEIROZ, Miranda; CALÇADO, Andreia. Alienação parental e família contemporânea: um estudo psicossocial. Recife, 2015.

PAPALIA, D. E.; Feldman, R. D. (2013). Desenvolvimento humano. 12ed. Porto Alegre: AMGH.

PAQUETTE, D. (2012). The father-child activation relationship: a new theory to understand the development of infant mental health. The Signal, 20(1), 1-5. doi: 10.1080/03004430.2012.711593

Pará. Ministério Público. Centro de Apoio Operacional Cível Alienação parental e suas implicações psicossociais e jurídicas / Ministério Público do Estado do Pará. Centro de Apoio Operacional Cível. – Belém, 2019. 48 p. Disponível <https://www2.mppa.mp.br/data/files/BC/82/03/AB/BBA6E61060960BD6180808FF/Cartilha%20Alienacao%20Parental2.pdf >. Acesso em: 11 jun. 2021.

Ribas,Fabiana Nunes. Genograma Familar.Nov.2021. REIS, Toni. Manual de comunicação LGBTI+. 2021.

ROQUE, Yader de Castro; CHECHIA, Valéria Aparecida. Síndrome de alienação parental: consequências psicológicas na criança. Revista Fafibe On-Line, São Paulo, n. 8, p. 473-485, Disponível https://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistafafibeonline/sumario/36/3010201 5191548.pdf >. Acesso em: 11 jun. 2021.

SÁ, Eduardo; SILVA, Fernando. Alienação parental. Almedina, 2011

SILVA, M. L. I. (2017). Relação entre a personalidade paterna e a abertura ao mundo em pais de criança de 4 a 6 anos. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

SOUSA, C., & Carneiro, M. (2014) Adaptação à parentalidade: o nascimento do primeiro filho. Revista de enfermagem referencia, 4(3), 17-26.

SOUZA, Juliana Rodrigues. Alienação Parental: Sob a perspectiva do direito à convivência familiar. 2. ed. São Paulo: Mundo Jurídico, 2017.

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; BENTZEEN, Ana Luiza Capanema Bahia Von. Síndrome da Alienação Parental. In: ZIMERMAN, David; COLTRO, Antônio Carlos Mathias (Org.) Aspectos Psicológicos na Prática Jurídica, 3. ed. São Paulo: Milennium, 2005.

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

VASCONCELOS, Thais Sampaio Furtado de. A influência das relações de apego entre pais e filhos na compreensão das emoções pelos filhos. Recife: o autor, 2013.

Vieira, M. L., Crepaldi, M. A., Schmidt, B., Bossardi, C. N., Souza, C. D., Gomes, L. B., Backes, M. S., & Bueno, R. K. (2017). As bases das relações afetivas nos primeiros anos de vida: a relevância dos cuidados parentais. In M. A. Santos, D. Bartholomeu & J. M. Montiel (Eds.), Relações interpessoais no ciclo vital: conceitos e contextos (pp. 13-24). São Paulo: Vetor.

Referencias

Share this :

Área do Conhecimento